2018年11月,中国生物物理学家何建奎向全世界宣布了第一批转基因人类婴儿的出现。混乱随之而来:恐怖和惊奇的混合物。科学是如何运作的,是否符合道德标准?

现在粉尘已经尘埃落定,PLOS Biology期刊上发表的一篇论文分析了科学的质量,并通过道德残骸筛选出基因编辑技术的前进方向。

他当时在中国深圳的南方科技大学招募了一些想要孩子的夫妇,但男性伴侣的艾滋病毒阳性状态却无法这样做。这名妇女被要求免于感染。遗传学家他在大学休假期间进行了这项研究,在当地医院担任职务。

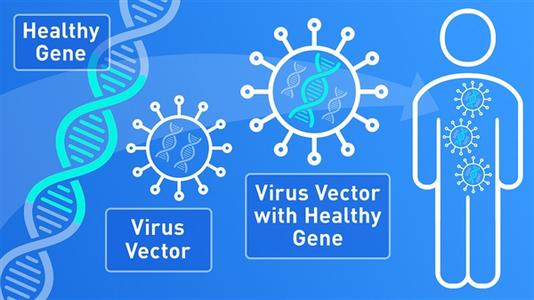

通过IVF,科学家产生了可存活的胚胎,然后使用CRISPR / Cas9基因编辑技术修饰胚胎中的CCR5基因。这是艾滋病毒作为进入人体的门户使用的基因。他的希望是诱导一种特定的突变,以防止后来的HIV感染。

然后将胚胎植入并称为两个女婴,仅称为露露和娜娜。

尽管研究的具体情况仍不明确,但似乎大部分工作是秘密进行的,并且面对最基本的道德保障和程序。

正如来自美国纽约大学医学院的传奇生物伦理学家阿瑟·卡普兰所揭示的那样,这对于突破性的基因编辑科学课程而言,令人担忧。

根据卡普兰的说法,早期的开拓者,包括美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的Martin Cline,“违反了研究伦理的核心原则”。Cline试图在没有相关许可的情况下对人类患者使用重组DNA疗法,并且违反既定的道德准则。

宾夕法尼亚大学的詹姆斯威尔逊监督了与基因治疗相关的第一次死亡事件。在这样做的过程中,他和他的团队忽略了本应该对测试对象Jesse Gelsinger的适用性提出质疑的结果,他在18岁时死于试验中给他的病毒载体。威尔逊和大学似乎也存在经济利益冲突。

卡普兰写道,即使是法国安德森,也就是所谓的基因治疗“父亲” ,也引发了争议,当他进行过早的基因治疗,同时也存在经济利益冲突。

他的表现比较好,而且似乎也有经济利益冲突。

卡普兰写道:“正在寻找专利,”并且客户被建筑工作的不育计划所吸引,并且他和他的团队通过向疾病预防承诺招募受试者来获利。

鉴于复杂的文书工作以及研究人员和他的团队缺乏明确的解释,父母是否能够正确地给出知情同意也存在很大疑问。然而,根据该领域的历史,他的行为符合某种根深蒂固的鲁莽行为。

但这不仅仅是可疑的道德规范。

他最具声音的批评者是中国科学家。现在,中国科学院的北京王浩一和中国科学院的杨辉,在中国,对科学也产生了怀疑。

研究人员认为,这项工作的目的,使女孩对父亲携带的艾滋病病毒免疫,是错误的。他们指出,使用IVF等技术可以成功地预防感染艾滋病毒阳性父亲的婴儿,这意味着“胚胎中的基因编辑是完全没有必要的”。

他们进一步说,他试图诱导的CCR5突变并没有抵御所有的艾滋病毒株。它在中国人群中也非常罕见,因此,他们补充道,“很难预测将[突变]引入中国遗传背景的风险”。

他们还发现了科学技术问题,并将其标记为“非常贫穷和肤浅”。他们指出,Jiankui得出了无根据的结论,并从动物模型中制定了不适当的治疗方案。他还用一个CRISPR / CAS 9技术,经常会引起不必要的插入和删除(被称为插入缺失),因此不可预知的突变。他的团队还采用了不可靠的诊断技术来检查这种突变。

除了这些问题,研究本身从未发表过或经过同行评审。事实上,它唯一的演示文稿是通过媒体,YouTube视频和2018年人类基因编辑世界峰会筛选的一些PowerPoint幻灯片。

卡普兰表示赞同,并指出“通过新闻发布会和YouTube展示突破性工作的成果并不是科学”。鉴于这种情况,任何尝试复制或交叉检查的尝试几乎都是不可能的。

Wang和Yang得出了一个严厉的结论:“根据目前可获得的信息,我们认为没有合理的科学理由在人类种系上进行这种类型的基因编辑,而且他和他的团队的行为代表了对两者的严重违反。中国的法规和国际科学界达成的共识。“

那么,我们如何检查,遏制和规范这些鲁莽的行为,以改变人类的本性?

虽然卡普兰建议将来可能存在种系编辑人类的地方,但所有这些研究都必须缓慢进行,并且要极其谨慎并关心道德问题。

“为了在Jiankui香港宣布惨败之后进行种系编辑工作,”他写道,“要确保负责任的规范和价值观在未来的工作中发挥作用,将需要采取认真的行动,而不是言辞。”

卡普兰提出了十几项建议,包括围绕财务利益冲突的声明和管理制定更严格的规定,加强知情同意程序,以及抵制“任何国家的种族工作不符合会议和会议的道德标准”。

研究人员特别痛苦的是他建议取消对违反道德准则的科学家的资助,以及拒绝引用名称作者及其出版道德妥协调查结果的机构的资金。

虽然卡普兰认为这些是有用的起点,但他建议他们需要发展和执法。“规则和处罚,”他写道,“需要足够的咬合来向公众保证,叛逆科学在设计我们的后代方面没有前途。